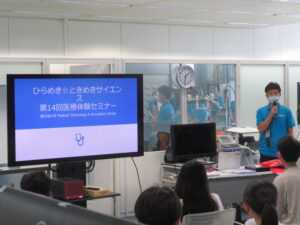

第17回医療体験セミナーを開催いたします NEW Release!!

第17回医療体験セミナー開催のご案内

下記の要領で第17回順天堂大学医療体験セミナーを開催いたします。

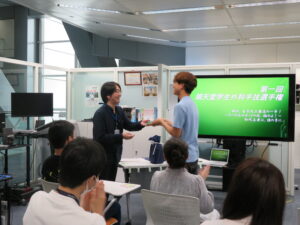

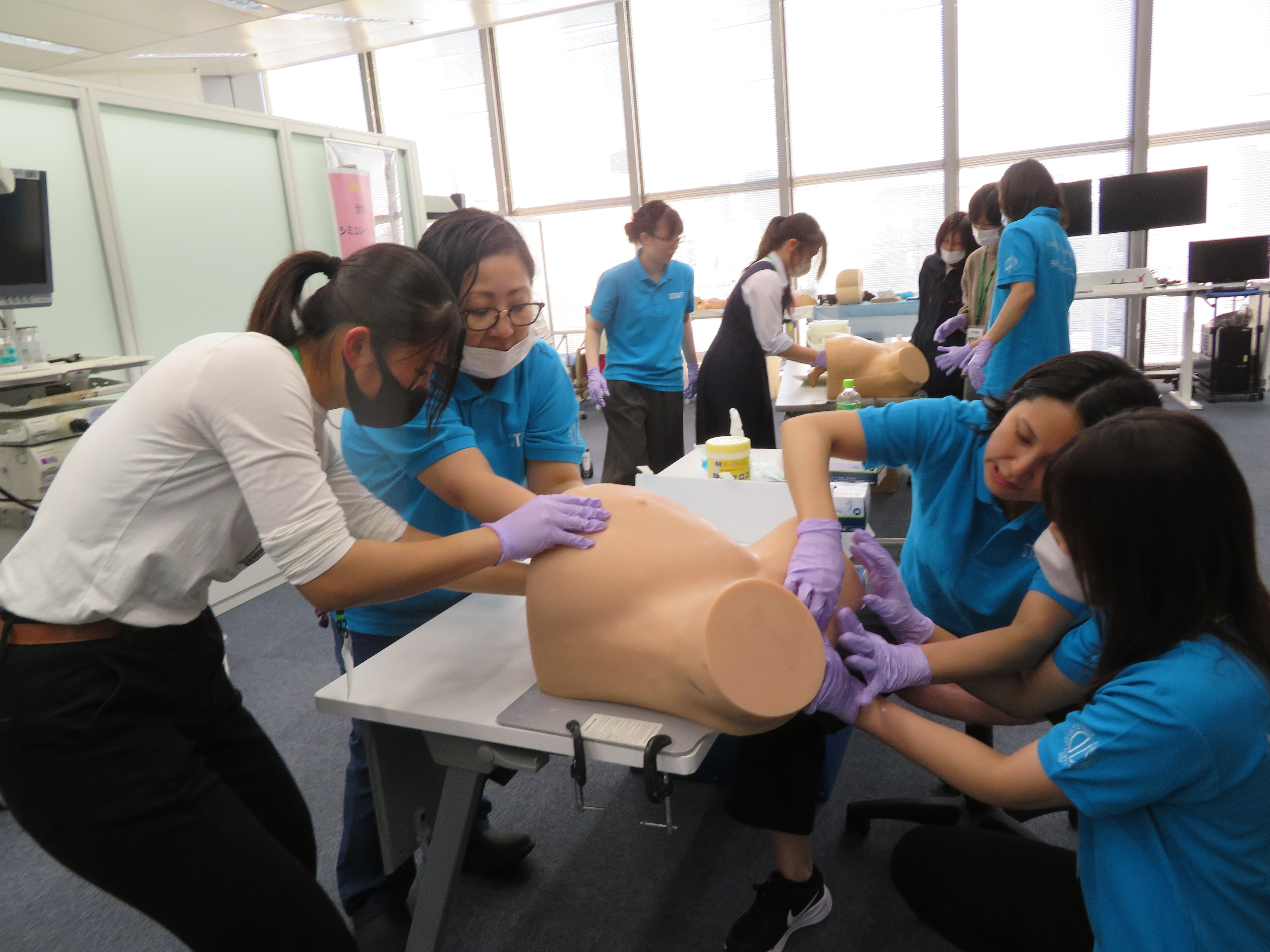

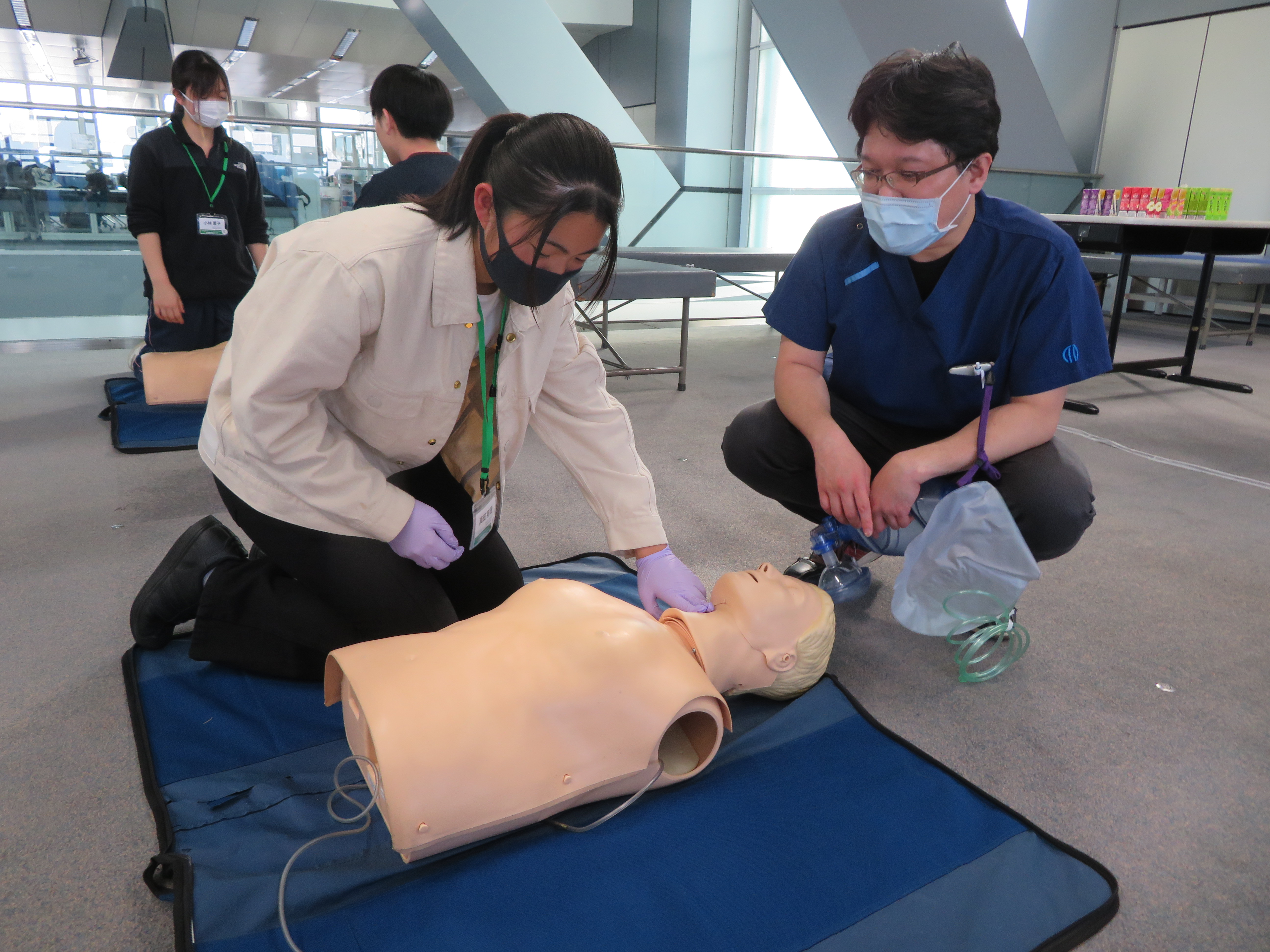

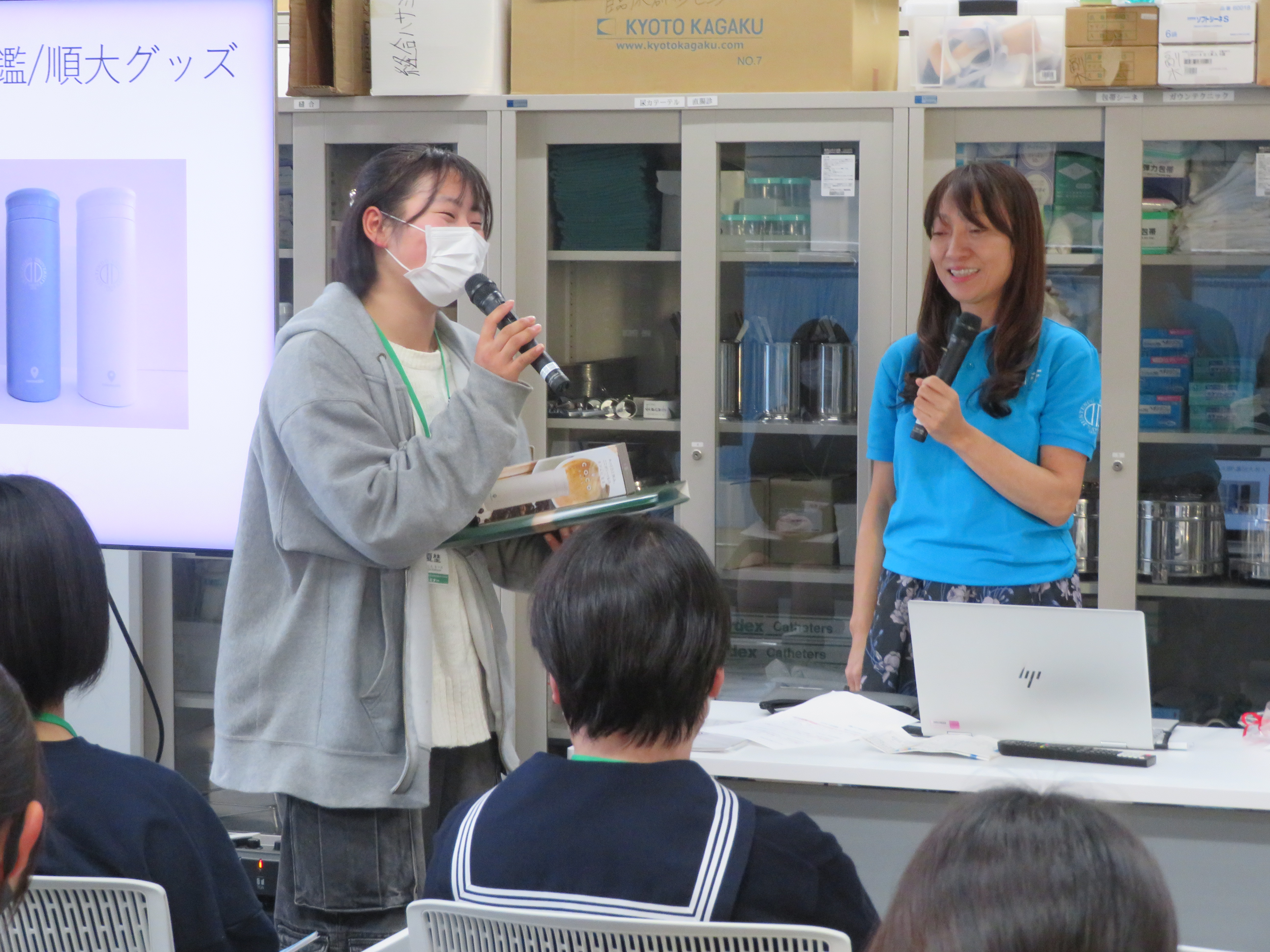

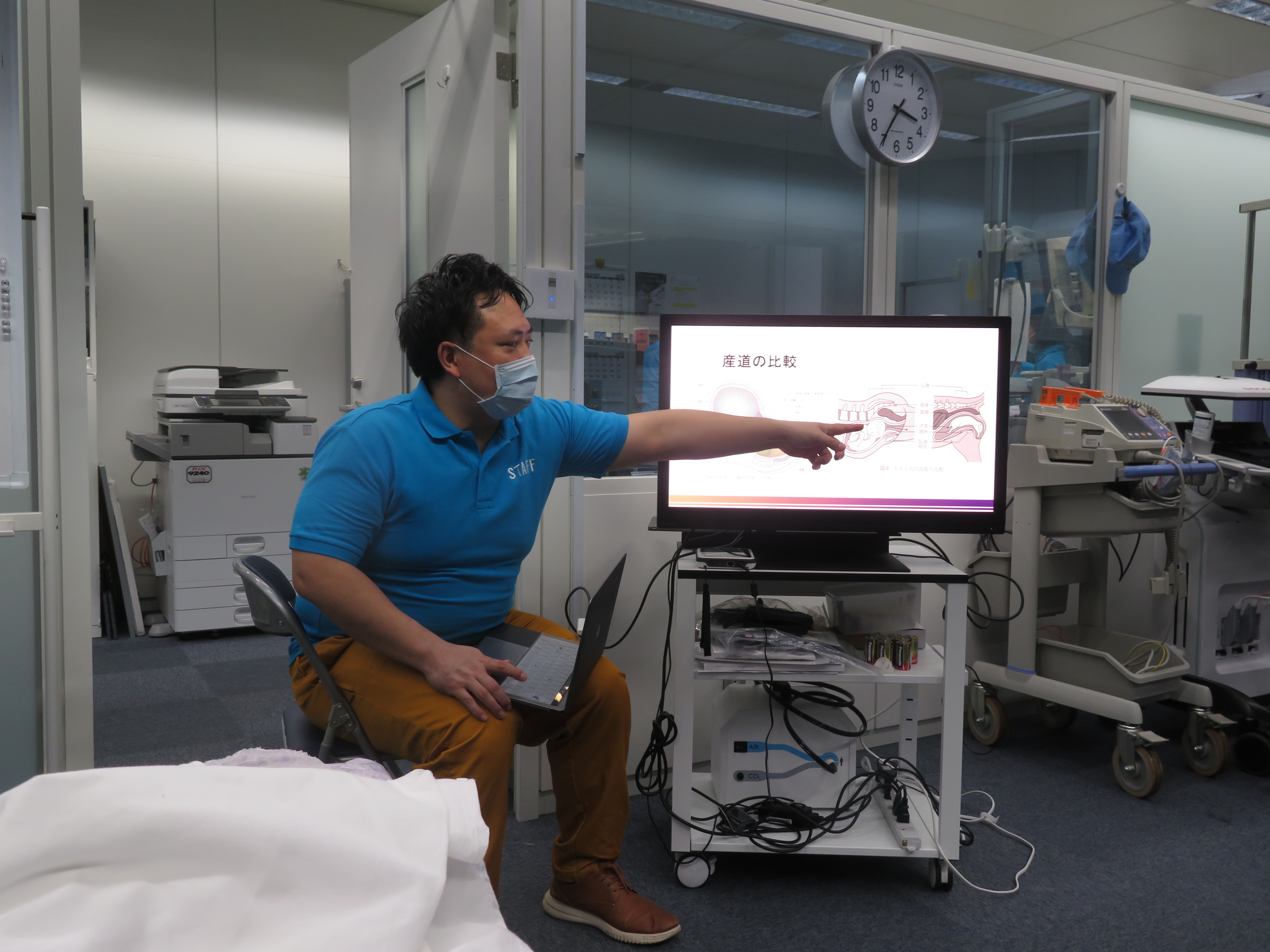

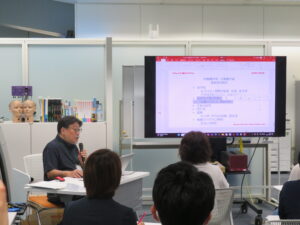

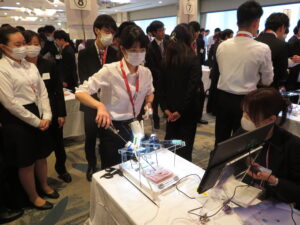

今回は救急室・手術室でのチーム医療を行います。医師や看護師、救急救命士、臨床工学士、放射線技師など、多職種で連携して行うチーム医療では、患者さんを救うため、各々が自分の役割を果たして仕事をしています。確実な手技やコミュニケーション力などのスキルが必要となるとても重要な医療の一つです。「楽しい!かっこいい!魅力的な仕事だ!」と思っていただけるプログラムを用意いたしましたので、この体験を通して医療に関心を持つと共に、様々な医療職にも興味を持っていただけたら幸いです。

このセミナーは、日本学術振興会「ひらめき☆ときめきサイエンス~ようこそ大学の研究室へ~KAKENHI」として科学研究費の助成を受けて行います。下記の申込要領をよく読み、ご同意いただけた方のお申込みをいただけますようお願いいたします。

■申込み後、追加で当日の体験に関する希望調査をすることがあります。登録メールアドレスへメールにてお送りいたしますので、定期的にメールをご確認ください。(6/25追記)

■申込受付サイトは7月4日午前0時までの受付となっておりますが、当初よりお知らせしておりましたとおり、7月3日17時以降の受付は行いません。ご注意ください。(7/2追記)

第17回順天堂大学医療体験セミナー

「救急室・手術室での手技を学び、実践型チーム医療シミュレーションで患者さんを救おう」

日時 2025年7月19日(土) 13時10分受付開始/13時30分開始/17時30分終了

会場 順天堂大学シミュレーションセンター(順天堂大学センチュリータワー南11階)

集合 順天堂大学センチュリータワー1階受付前(案内係がおりますので、会場までの行き方をご案内いたします。)

対象 高校1~3年生

定員 24名(定員を上回った場合は抽選)

参加費 無料

内容

※救急室の体験、または手術室の体験のいずれか一方をご体験いただきます。

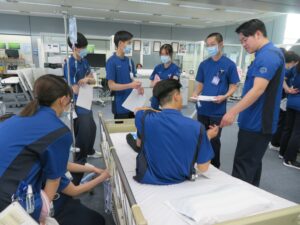

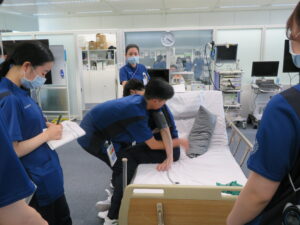

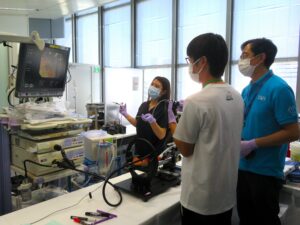

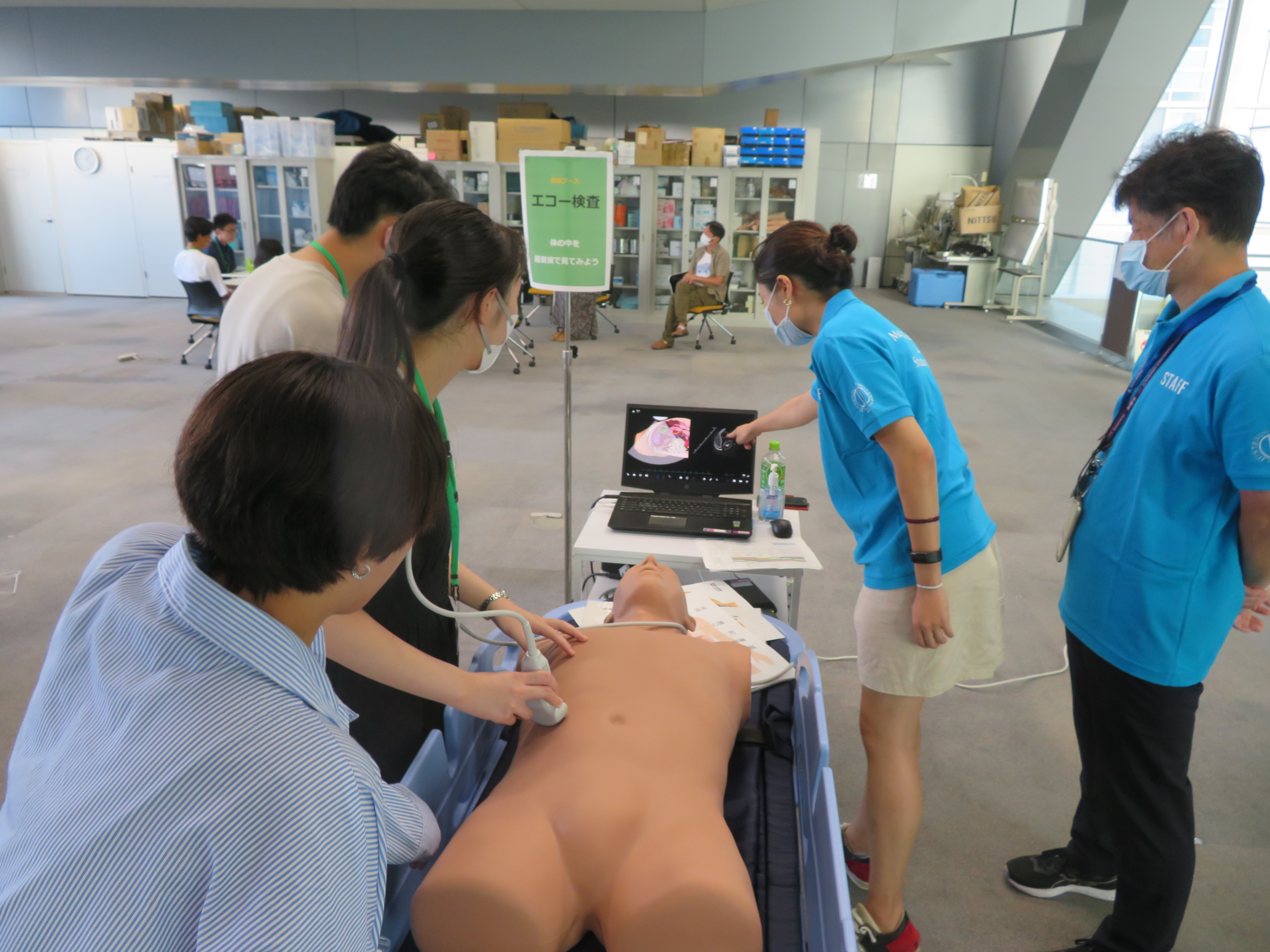

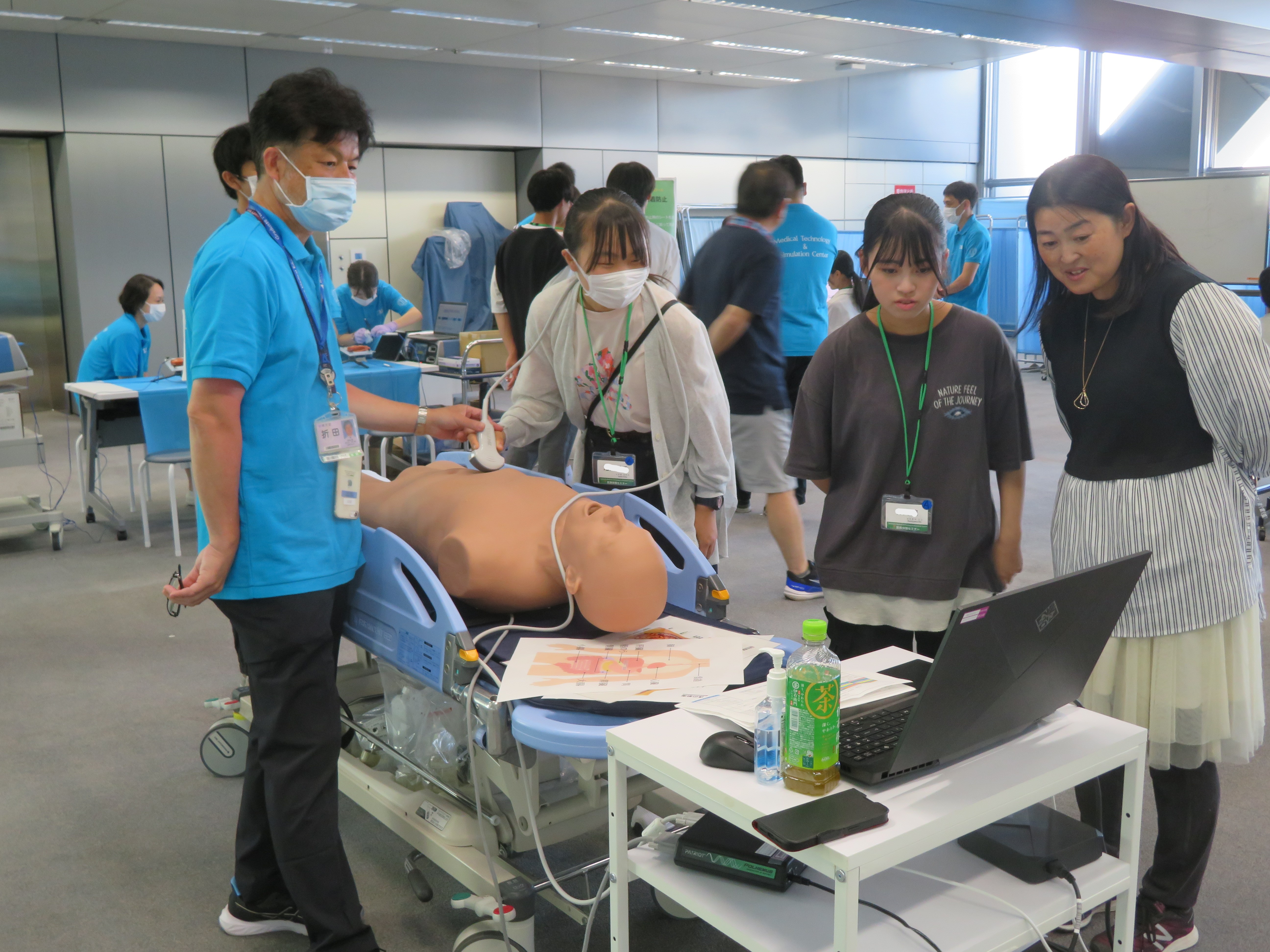

■救急室

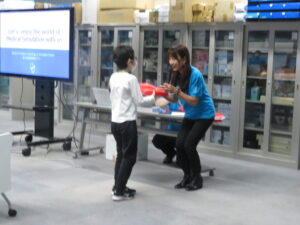

【体験実習】①一時救命処置 ②ストレッチャー搬送、ベッド移動 ③点滴体験(ルート確保)

④気管挿管、抜管 ⑤二次救命処置(除細動体験を含む)

【まとめ】グループでチーム医療を行い、患者さんの命を救う(救命の一連の流れを行う)

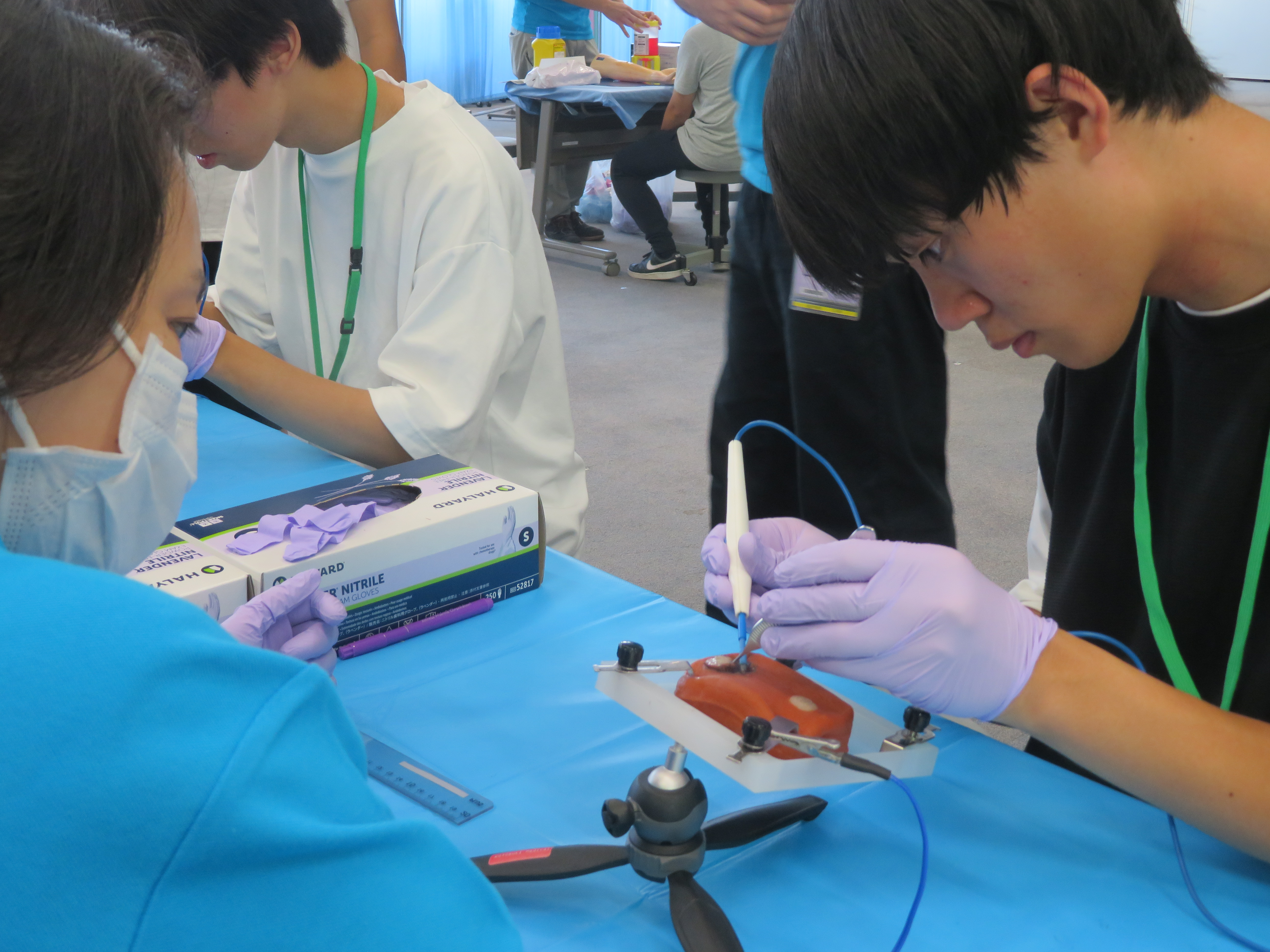

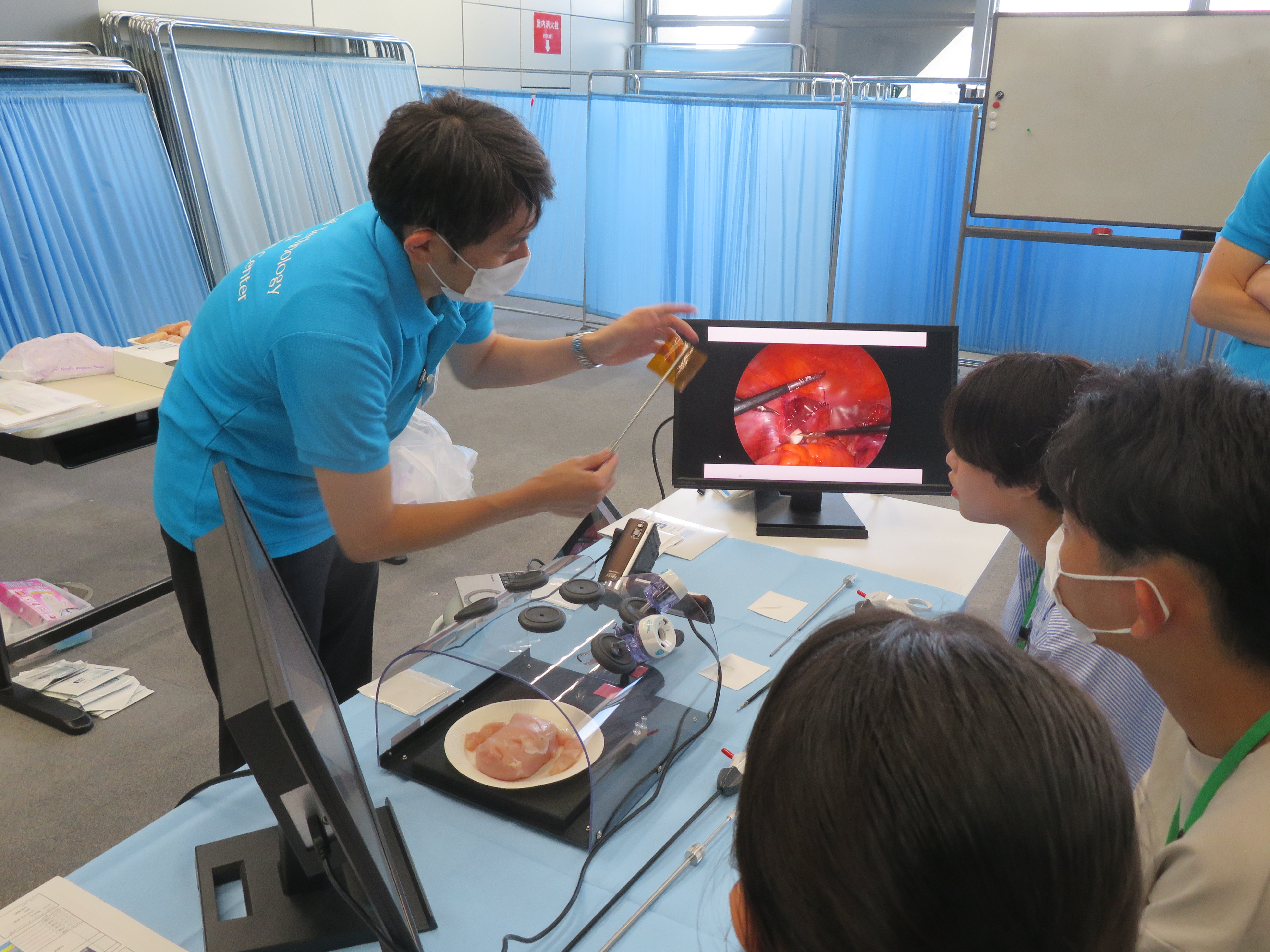

■手術室

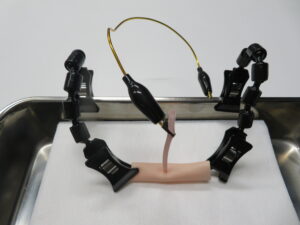

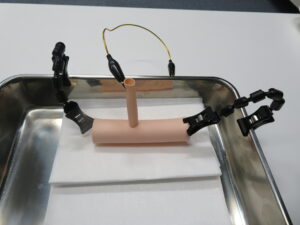

【体験実習】①手術着着用(ガウンテクニック) ②手術器械出し ③点滴体験(ルート確保)

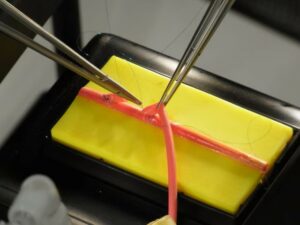

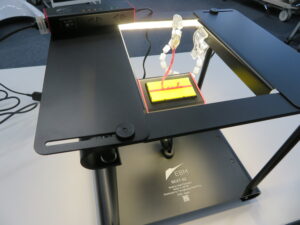

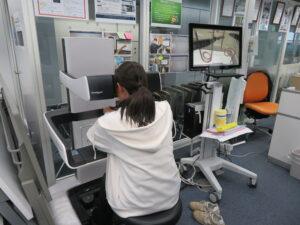

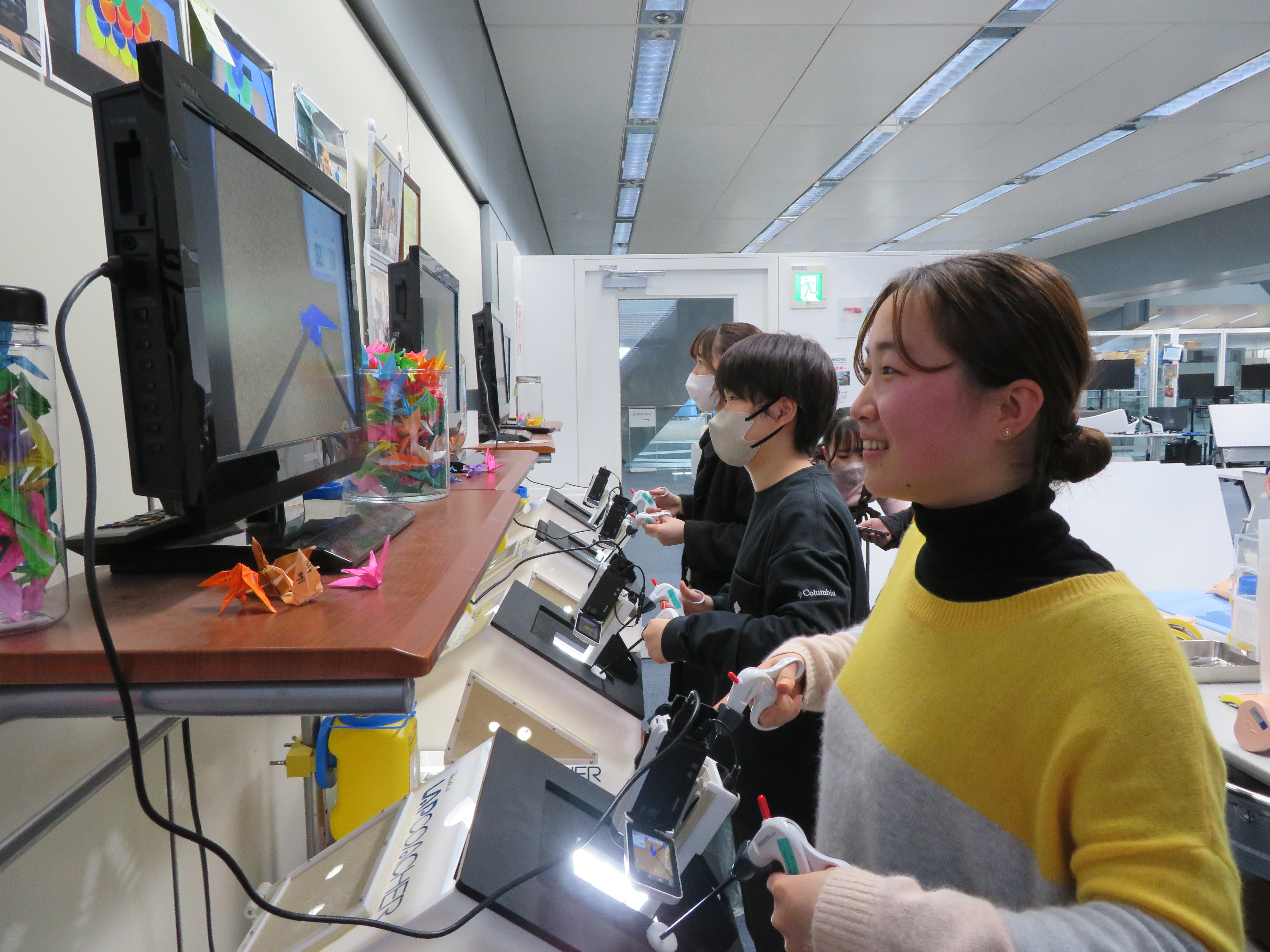

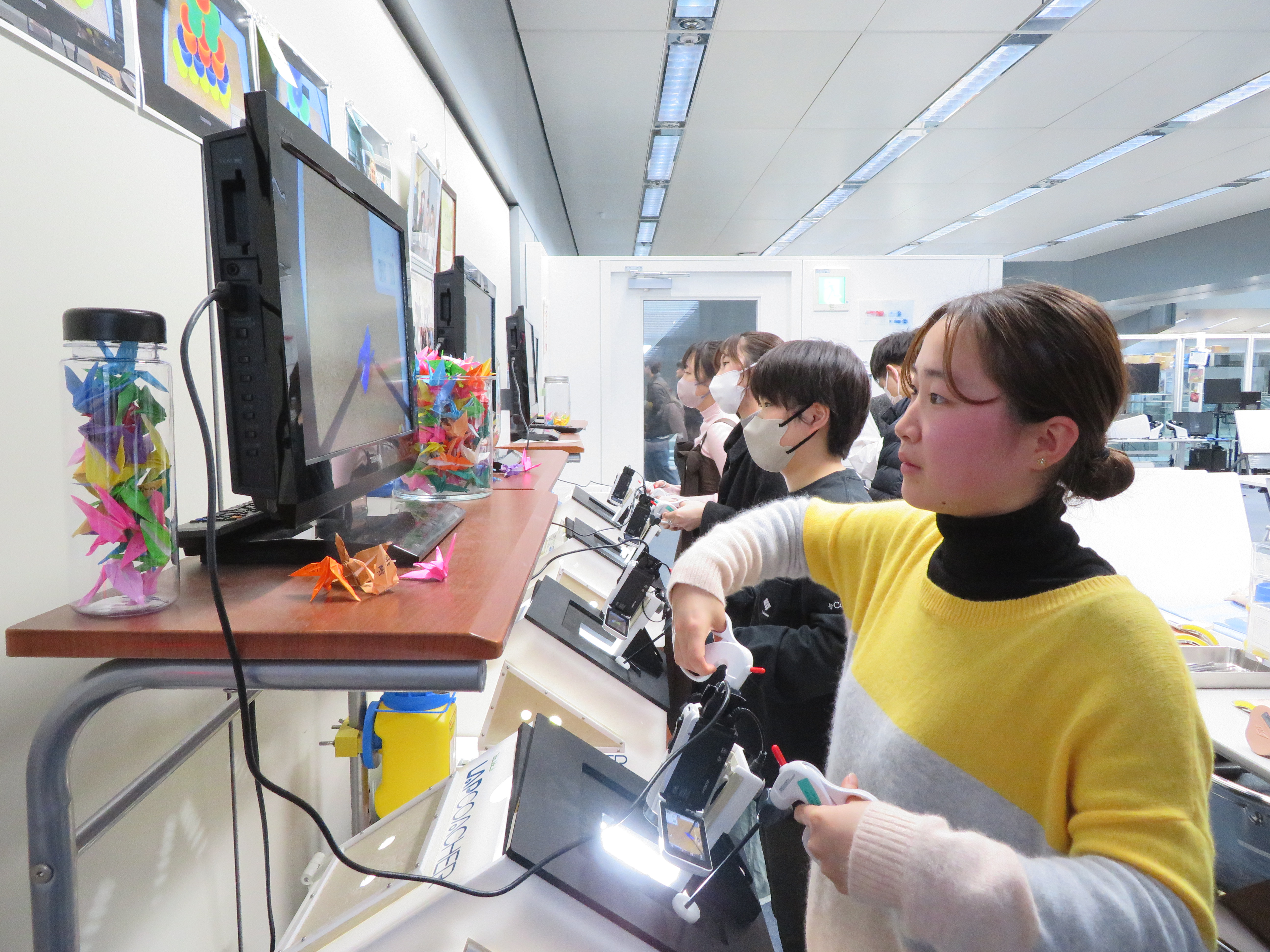

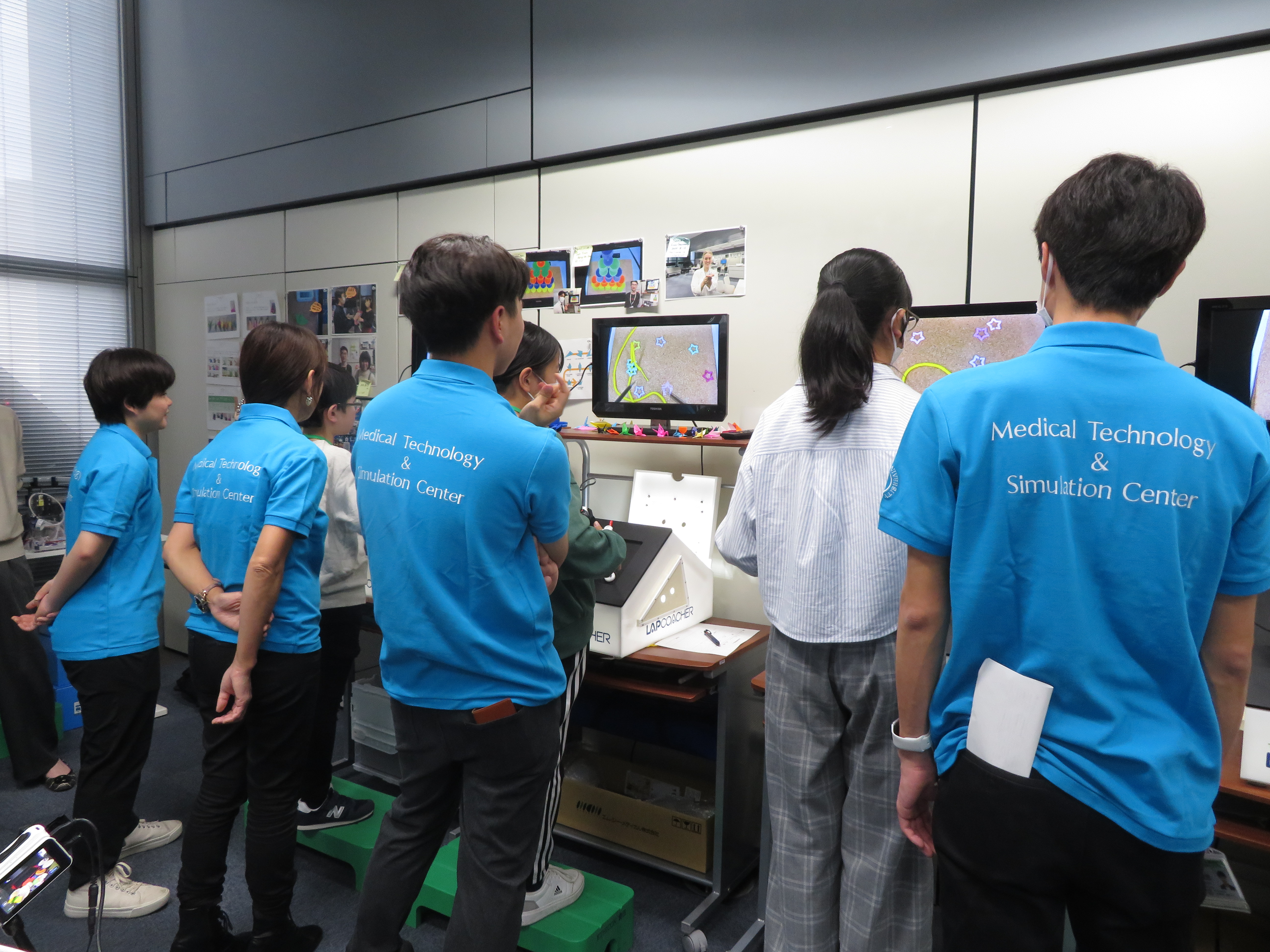

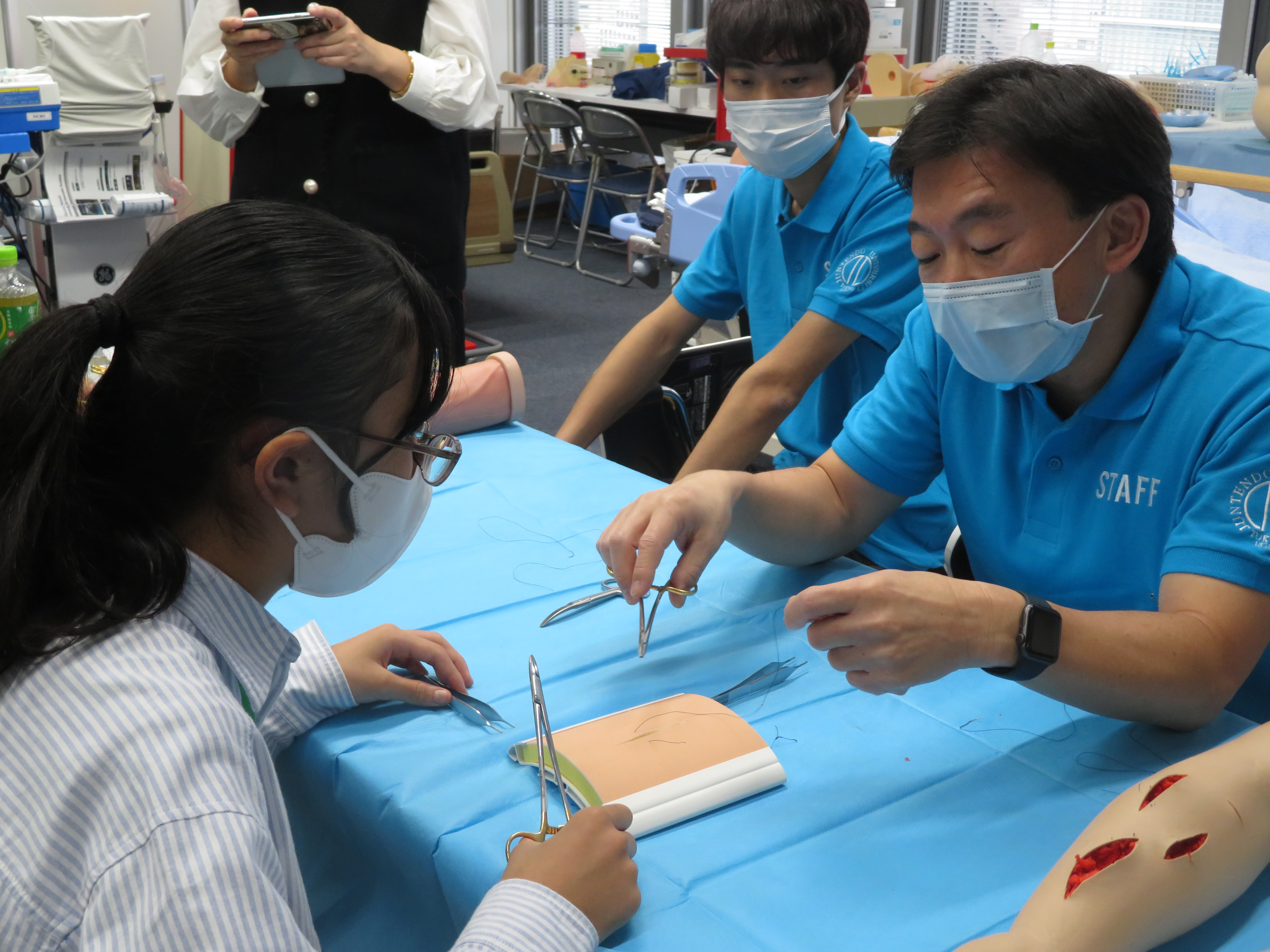

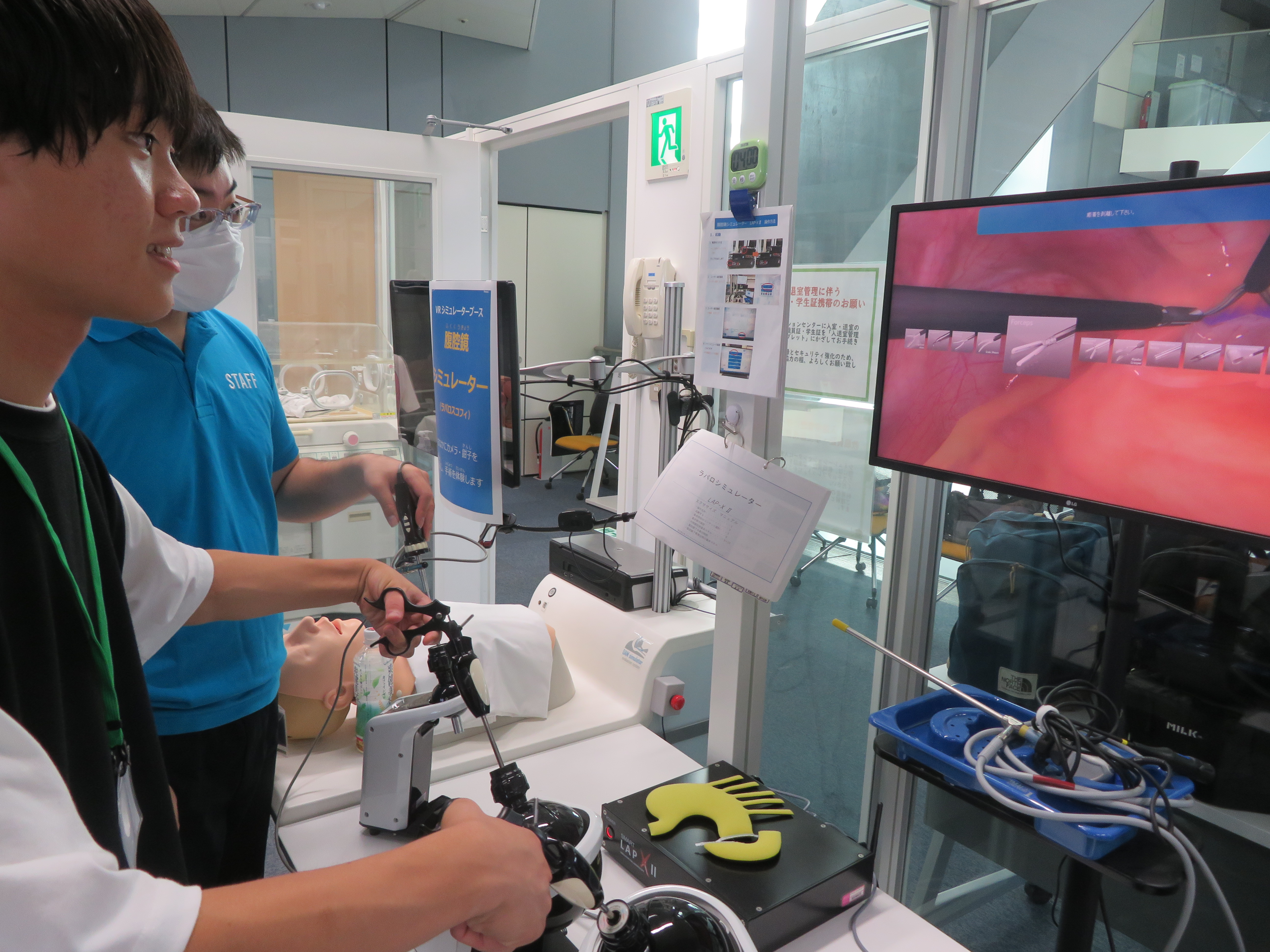

④気管挿管 ⑤電気メス ⑥皮膚縫合 ⑦VR手術シミュレーション

【まとめ】グループでチーム医療を行い、手術を成功させる(手術の一連の流れを行う)

お申込み期間 2025年6月30日(月)10時 ~ 7月3日(木)17時

■申込受付サイトは7月4日午前0時までの受付となっておりますが、当初よりお知らせしておりましたとおり、7月3日17時以降の受付は行いません。ご注意ください。

結果連絡

・定員を上回った場合は厳正に抽選させていただきます。

・7月7日(月)までに、申込み時に登録したメールアドレスへ参加の可否をご連絡いたします。

・7月8日までにご連絡がない場合、事務局までお問い合わせください。

お申込み

・以下の申込みフォームからお申込みください。

・救急室か手術室のどちらかの体験のみを選択してください。

※どちらも選択された場合はお申し込みを受理できませんのでご注意ください。

★申込みフォームはこちらから★

6/30(月)10:00よりアクセスいただけます

7/3(木)17:00が締め切りです

日本学術振興会「ひらめき☆ときめきサイエンス」プログラム一覧はこちらから

注意事項記

■申込み後、追加で当日の体験に関する希望調査をすることがあります。登録メールアドレスへメールにてお送りいたしますので、定期的にメールをご確認ください。

■当日は体調を崩された方、37.5度以上の体温の方はご参加いただけません。欠席の場合は必ずシミュレーションセンターまでお電話でのご連絡をお願いいたします。

■当日のやむを得ない事情を除き、必ず参加できる方のお申込みをお待ちしております。

■本セミナーは研究報告や本学ホームページ、当センターホームページへの写真掲載を行いますので、掲載可能な方のお申込みをお待ちしております。

■報道関係者による取材が入る可能性もありますので、ご了承いただける方のお申し込みをお待ちしております。

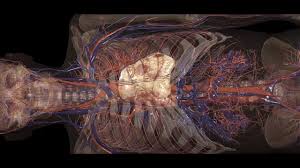

■手術の解説の中で、血液や臓器の映像があります。苦手な方は申込みをご遠慮いただくか、視聴後に気分がすぐれない場合はスタッフまでお声掛けください。

■電気メスや点滴の体験をいたしますので、不慮の事故等に備え、災害保険に加入していただきます。加入手続きは事務局で、保険金の支払いは補助金にて行います。ご了承いただけますようお願いいたします。

■飲み物は事務局でも用意いたしますが、ご自身でもお持ちいただき適宜水分補給をお願いいたします。

■保護者の方が体験に同伴することはできませんが、離れた場所からご参観いただくことは可能です。

会場までの交通アクセス

順天堂大学メディカルテクノロジー・シミュレーションセンター

〒113-8421

東京都文京区本郷2丁目1番1号 順天堂大学センチュリータワー南11階

※当日は1階から会場まで学生がご案内いたします。

JR 御茶ノ水駅徒歩7分

東京メトロ丸ノ内線 御茶ノ水駅徒歩7分

東京メトロ千代田線 新御茶ノ水駅徒歩9分