ベッドサイドリハビリの新人研修会(リハビリ室)

4月に入職したリハビリテーション室スタッフへの研修会が4月30日(水)に当センターで行われました。今回の研修の目的は、ベッドサイドでインシデントを起こさないための注意点を学ぶこと。ベッドサイドリハビリの注意点について一つ一つ確認し、実際にベッドを使用して実習を行いました。その様子をご紹介します。

リハビリ室のスタッフはベッドのモーターを動かす前だけでもたくさんの注意すべきことがあります。患者さんに接する前に傷がないか、擦過傷が起きやすくなっていないか、コード類や輸液チューブ、尿バッグをベッドの柵に挟まない状態か、ナースコールのボタンやベッド上に患者さんの私物がないか…など。当然のことのように思われますが、実際に体が自由に動かせない状態の患者さんを前にすると、患者さんに負担がかからないようにすることに意識がいきやすく、前述の注意点を見落としてしまうこともあります。実習では、ギャッジアップするセラピストに対し、それ以外のスタッフ全員で注意点を確認してあげ、それを皆で繰り返し行うことで習得していました。

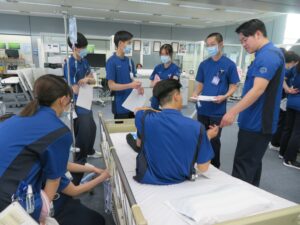

モーターの作動前の注意点についてレクチャーを受け、実際にチューブやコード、尿バッグの仕様を確認しています。

また、ミトンの装着方法や点滴、尿バルーン、尿バックの扱い方や管理、抑制帯の使用方法などの実習では、先輩スタッフが「現場で起きるリスク」についてリアルな例をたくさん挙げて説明し、それらのリスクに気を付けながら実習を行いました。実際に新人スタッフが実物をじっくり見たり触ったりすることがまだなかったそうで、物品を手にしながら入念に扱い方を確認していたのが印象的でした。

ナースコールボタンを握らせたままミトンを装着することもあるそうで、その練習も行っていました。

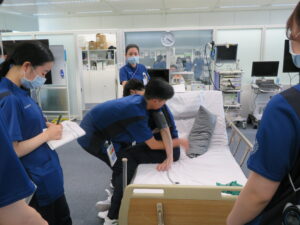

最後に離床の実習です。四肢が自由に動かせたり意識がない患者さんを動かすのとは違い、動かせないことに配慮しながら気持ちよくリハビリに臨んでもらうために、またセラピストの体の負担軽減になるような離床の仕方を一人一人が実際に行うことで体感します。思った体位で患者さんを起こせない、ギャッジアップの角度によっては患者さんに負担がかかる体勢になってしまう、などの課題が見つかるとそれに対して周りのスタッフが助言し、セラピストが改善していきます。その間にも血圧の管理や言葉がけ、ベッドモーターの作動、ベッドを汚さないこと…など様々な点に留意しており、医療行為に制限があるからこその大変さも見ていて感じました。

当センターでは様々な医療職への活用も進めています。ぜひまたご活用いただければ幸いです。